Живопись и графика

СССР, Пичугин С.И., "Чаепитие", 1934 год.

Холст, масло.

Размер: 160 х 108 см.

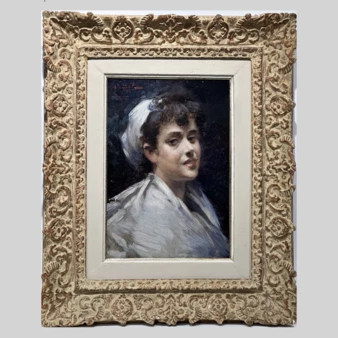

Россия, Маковский А.В., Портрет девушки, 1892 год.

Дерево, масло.

Размер: 33,1 х 23,4 см.

Россия, Рерберг Ф.И., "Дочь художника в костюме 1840-х годов", 1916 год.

Бумага, акварель, гуашь, граф. карандаш.

Размер: 88,5 х 62,5 см.

Россия, Гермашев Михаил Маркианович, «Зимой во дворе», 1900-1910-е годы.

Холст, масло.

Размер: 70,5 х 79,8 см.

Россия, Соколов П.П., "Портрет Гнедого", 1887 год.

Бумага на картоне, темпера.

Размер: 70,2 х 96,2 см.

Россия, Бенуа А.Н., "Урок любви в парке", 1927 год.

Бумага, графитный карандаш, тушь, перо, акварель, белила.

Размеры: 17 х 15 см.

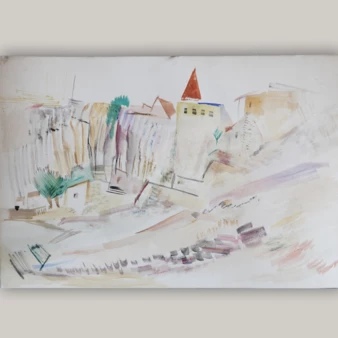

СССР, Кузнецов П.В., "Эривань", 1930 год.

Бумага, акварель.

Россия, Бенуа А.Н., Эскиз декорации к спектаклю "Юлий Цезарь" Уильям Шекспир, 1922 год.

Бумага, верже, графитный карандаш, акварель, тушь, перо, белила.

Размер: 18 х 30,5 см.

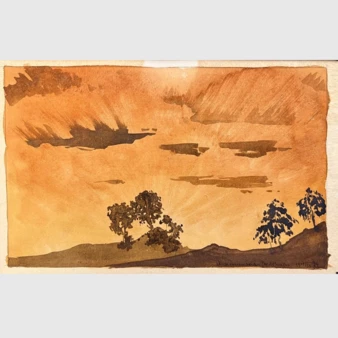

СССР, Волошин Максимилиан Александрович, «Крымский пейзаж», 1924 год.

Бумага, акварель.

Размер: 13 х 20,5 см.

.webp)